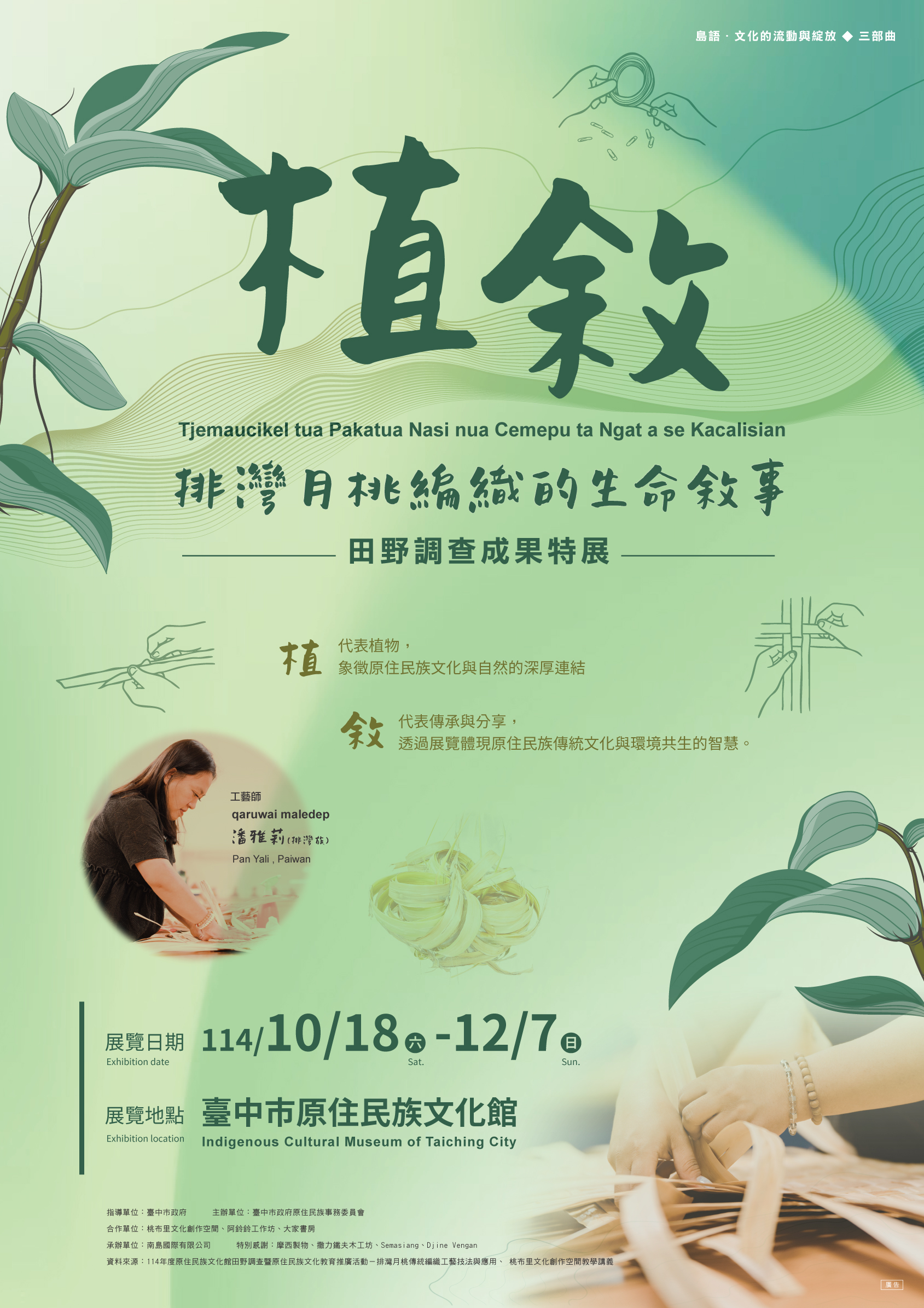

🎉【活動分享】🔥 「植敘—排灣月桃的生命敘事」開展囉!

「植」代表植物,象徵原住民族與自然間深厚的連結,體現文化與環境共生的智慧;「敘」則代表傳承與分享,透過展覽述說植物在文化中的意義,展現從祖先智慧到當代創新的延續。

本次展覽源自原文館近年持續進行的田野調查,由文專人員kivi與 桃布里文化創作空間 排灣族月桃工藝師潘雅莉共同執行,並邀集在地文化團隊 阿鈴鈴原住民服飾出租 與 大家書房 合作辦理「月桃田野調查暨教育推廣」。從植物採集、文化訪談到工藝實作,完整呈現月桃在生活中的角色與價值。

在開幕茶會上, 臺中市政府原住民族事務委員會 楊馨怡主委致詞表示:「原文館目前收藏約三百多件文物,原住民族的自然觀反映在生活的每一處,有些植物能療癒、有些則成為生活器物—一草一木皆是文化裡的活角色。月桃雖為常見植物,卻蘊含深厚文化意涵。」特別感謝潘雅莉老師從採集到製作過程中的用心,以及文化專員 kivi 為館方留下的無形資產紀錄。楊主委並指出,從近三年的植物展、背簍展、口簧琴展,到今年的月桃蓆展,皆見證了館方深耕文化、連結社群的努力,也期待更多學校與單位將原文館作為教育與體驗的文化場域。

潘雅莉老師則分享到:「感謝臺中原民會的支持,推廣月桃十二年,終於能在臺中舉辦展覽。月桃編織的文化力量來自部落,是族人推動我繼續前行。我的文化底蘊來自每一位在角落默默傳承文化的人。透過月桃,我看見不同的面向──有人編織為了生活,有人是為了思念。」

展覽內容以文字與影像紀錄潘雅莉工藝師的製作過程及學員學習成果,觀眾可從展品中細細觀察「月桃」的多重面貌與處理技法,體會自然植物轉化為生活工藝的過程。現場亦展出多件由工藝師與學員共同創作的月桃編織作品,完整呈現從採集、處理、編織到文化意涵的工藝脈絡,展現傳統技藝的教育與社會價值。

除了靜態展示外,原文館也特別規劃多元體驗活動,包含「月桃保存工坊」、「阿拜工作坊」與「編織月桃葉玫瑰花工作坊」,邀請民眾在互動中親近文化。

原文館長期致力於田野調查與研究成果的公開展示,將成果上傳至文化部「國家文化記憶庫」,讓更多人能透過線上平台與實體展覽深入理解臺灣原住民族的文化底蘊。

展覽期間|10月18日-12月7日

展覽地點|臺中市大雅區仁愛路69號(臺中市原住民族文化館)

開放時間|週二至週日 08:00-17:00(週一及國定假日休館)

導覽預約|04-25602710 #12

本次展覽源自原文館近年持續進行的田野調查,由文專人員kivi與 桃布里文化創作空間 排灣族月桃工藝師潘雅莉共同執行,並邀集在地文化團隊 阿鈴鈴原住民服飾出租 與 大家書房 合作辦理「月桃田野調查暨教育推廣」。從植物採集、文化訪談到工藝實作,完整呈現月桃在生活中的角色與價值。

在開幕茶會上, 臺中市政府原住民族事務委員會 楊馨怡主委致詞表示:「原文館目前收藏約三百多件文物,原住民族的自然觀反映在生活的每一處,有些植物能療癒、有些則成為生活器物—一草一木皆是文化裡的活角色。月桃雖為常見植物,卻蘊含深厚文化意涵。」特別感謝潘雅莉老師從採集到製作過程中的用心,以及文化專員 kivi 為館方留下的無形資產紀錄。楊主委並指出,從近三年的植物展、背簍展、口簧琴展,到今年的月桃蓆展,皆見證了館方深耕文化、連結社群的努力,也期待更多學校與單位將原文館作為教育與體驗的文化場域。

潘雅莉老師則分享到:「感謝臺中原民會的支持,推廣月桃十二年,終於能在臺中舉辦展覽。月桃編織的文化力量來自部落,是族人推動我繼續前行。我的文化底蘊來自每一位在角落默默傳承文化的人。透過月桃,我看見不同的面向──有人編織為了生活,有人是為了思念。」

展覽內容以文字與影像紀錄潘雅莉工藝師的製作過程及學員學習成果,觀眾可從展品中細細觀察「月桃」的多重面貌與處理技法,體會自然植物轉化為生活工藝的過程。現場亦展出多件由工藝師與學員共同創作的月桃編織作品,完整呈現從採集、處理、編織到文化意涵的工藝脈絡,展現傳統技藝的教育與社會價值。

除了靜態展示外,原文館也特別規劃多元體驗活動,包含「月桃保存工坊」、「阿拜工作坊」與「編織月桃葉玫瑰花工作坊」,邀請民眾在互動中親近文化。

原文館長期致力於田野調查與研究成果的公開展示,將成果上傳至文化部「國家文化記憶庫」,讓更多人能透過線上平台與實體展覽深入理解臺灣原住民族的文化底蘊。

展覽期間|10月18日-12月7日

展覽地點|臺中市大雅區仁愛路69號(臺中市原住民族文化館)

開放時間|週二至週日 08:00-17:00(週一及國定假日休館)

導覽預約|04-25602710 #12

分享至社群: